国之大事在祀与戎,家之大事在婚与丧。中国是礼仪之邦,许多事都是围绕着一个“礼”字。早在周朝,便出现了完备的婚俗“三书六礼”。

在远古先民焚烧草木时升腾的烟霞和氤氲的香氛中,人们发现了香,并将之应用于祭天祀地、敬事神明的仪式。从此,香文化便成为中国传统礼制中的重要角色,在古代婚俗仪式上更是不可或缺的部分。

以香为礼 香定终生

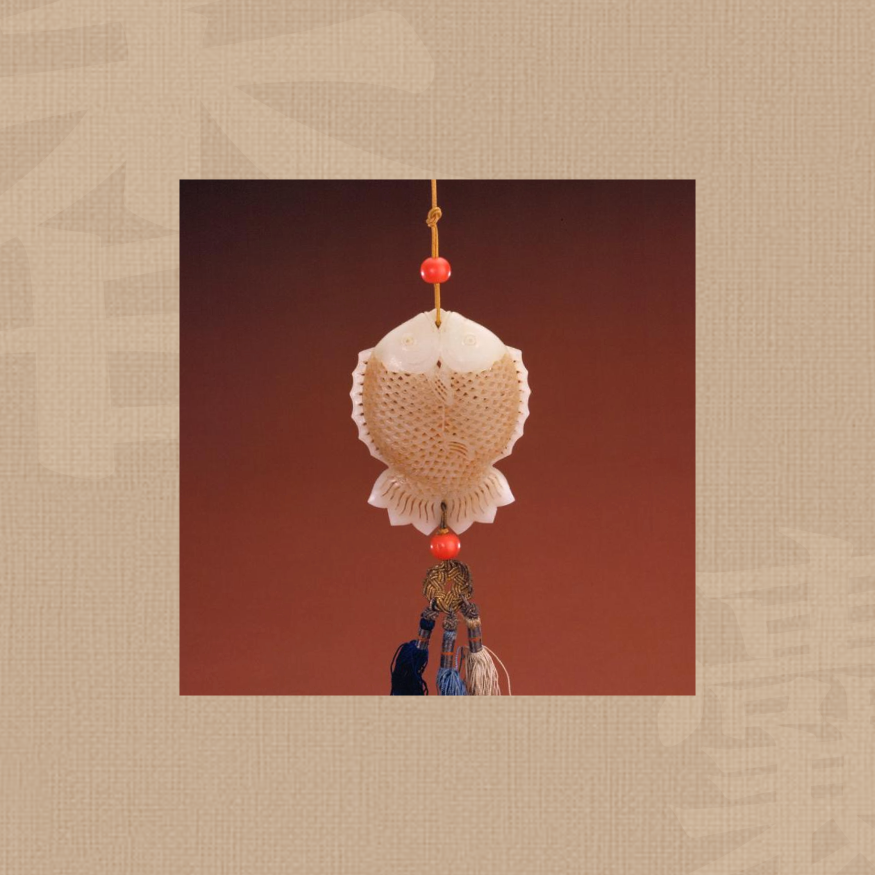

“红绶带,锦香囊。为表花前意,殷勤赠玉郎”。香囊是古时男女传情之物。

古时男女的情感含蓄而内敛,往往会透过香囊或带有香气的随身物品,这种散发香气的小物件,上有彩线丝绦,下有流苏百结,作为传情达意的朴素而深情的方式,亦是确认男女之间情感的信物。在《诗经·郑风》就有有情人将香花香草送给心仪对象的表达:“维士与女,伊其相谑,赠之以勺药。”

香囊不仅是散发芬芳的装饰之物,其中内置了多种芳香中药,具有芳香扶正、芳香避疫等效果。因此,古人也将香囊视为护身符,有辟邪祛病、祈福求祥之效。

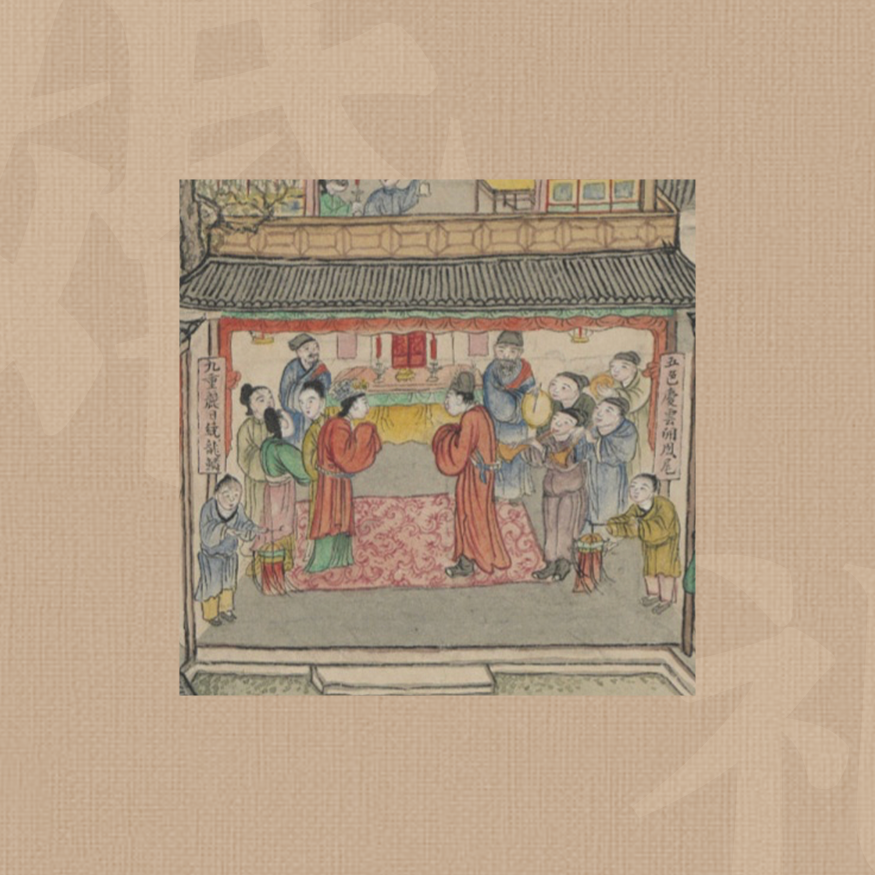

婚礼仪式上,宾客满堂,玉炉香暖,以香为定情信物,行百年好合之礼,亦是一桩浪漫的良缘。

闺阁熏衣 以礼悦情

古代女子出嫁前,除了沐浴香汤,傅身香粉,还会将所着凤冠霞帔用熏笼进行熏香,“空著沉香慢火熏”,为的是让香味在衣物上的留香时间更长,延续数日不散,从而可以“拂袖生香”,此举不仅悦情悦己,还是一种表达尊重的礼节。

以香熏衣并非是女子的专属。在古代,衣袂飘香是上层贵族的一种身份象征。东汉时期有位尚书令荀彧,喜欢用浓香熏衣,所过之处,香气三日不散,固有成语“荀令衣香”形容风度优雅的官员。

早在西汉就记载着以焚香来薰衣的风俗,衣冠芳馥更是东晋南朝士大夫所盛行的。在唐代时,由于外来的香输入量大,薰衣的风气更是盛行。“每夜停灯熨御衣,银熏笼底火霏霏”,宫廷排场讲究自不用多说。

焚香敬祖 福泽绵长

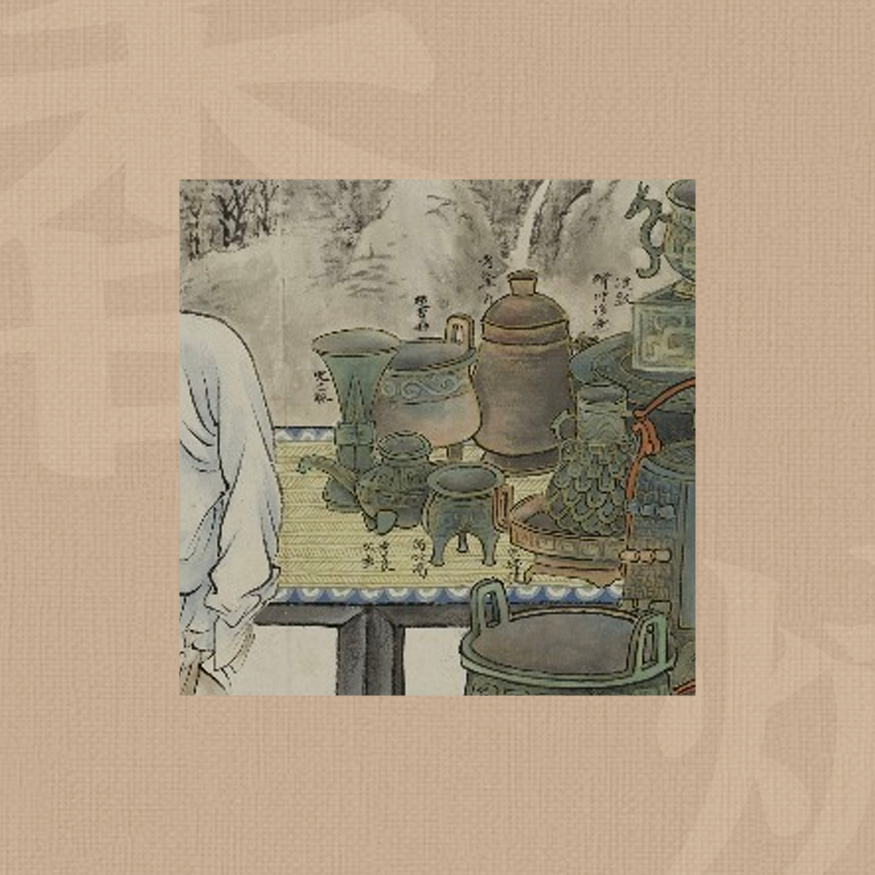

古代婚俗仪式中必不可少的环节就是“焚香敬祖”。无论是男方还是女方,祭祖最主要就是要禀告祖先们,家有喜事,祈求祖先保佑姻缘幸福美满。焚香叩拜,彰祖宗之功德,表后世之虔敬,继往开来,泽被子孙。

作为焚香敬祖必备器具的香炉,在中国传统民俗、宗教、祭祀活动中占据着举足轻重的地位。在庄重的婚礼仪式中,焚香摆供是至关重要的一环,为婚礼增添了浓厚的仪式感。这种祈福燃香的传统,不仅体现了对历史的尊重,更寄托了对未来幸福生活的美好期许。

值得注意的是,在结婚焚香的习俗中,三炷香代表为自己祈福,六炷香代表为两辈人祈福,九炷香则为三代人祈福。而十三是一个特殊的极致数字,点燃十三炷香则是功德圆满的高香,寓意着极为深厚的祝福。

共燃香烛 和睦美满

婚礼中所用的蜡烛中同样会加入香料。据《四朝闻见录》宣政宫燭中记载,“宣政盛时,宫中以河阳花蜡烛无香为恨,遂用龙涎沉脑屑灌蜡烛,列两行数百枝,焰明而香滃,钧天之所无也。”洞房花烛,熏香袅袅、氤氲不散,点燃新婚喜事的氛围感。

传统婚礼中点蜡烛还有一个非常重要的寓意,就是代表着香火的延续,所以婚礼所用香烛又称龙凤花烛。中国人自古就对香火的延续十分重视,因此这样的环节代表着家人对于新人延续香火的期盼。

花烛点燃后最少要点一日,部分地区地方要点三日,中途不熄。中国民间以为,若中途熄灭了长命灯,新婚夫妇就难白头偕老。除了营造洞房花烛夜的气氛外,民间信仰也认为洞房内点烛也有辟邪功能。

宴饮香酒 宾至如归

婚礼宴请宾客,美酒美食是必不可少的招待方式。斟美酒,奉觥船。祝芳筵,宜家耐室,多福壮严,富贵长年。

“蕙肴蒸兮兰籍,奠桂酒兮椒浆”,早在战国时期,先民便用郁金、椒、桂等芳香药物造酒,而且已精通浸制桂酒技术。《汉书》中更有“牲茧粟粢盛香、尊桂酒宾八乡”,桂酒已成为当时款待宾客的美酒。

以香药入酒,不仅让酒的气味更加芬芳,还能起到养生保健的效果。北宋宫廷内的御用药酒“苏合香酒”,每一斗酒以苏合香丸一两同煮,能调五脏,祛腹中诸病,甚为珍贵。

以香为礼,以表尊重,以示谢意。香文化作为中国传统文化的重要组成部分,一直以来都在中华文化中扮演着重要的角色。而如今,随着人们对于传统文化的重视和对于精神生活的追求,香文化也重新受到了广泛的关注和应用。在现代中式婚礼中,期待看到更多传统香文化的回归。